こんにちは!ヒカリビタミン です!

みなさんは「ネームを描いたはいいものの、これって面白いのか?」と思ったことありませんか?

その漫画をお蔵入りさせたり、自分だけで練りすぎて詰まってしまうのはもったいないです。

AIを漫画編集者にして、あなたの漫画を読んでもらいましょう!

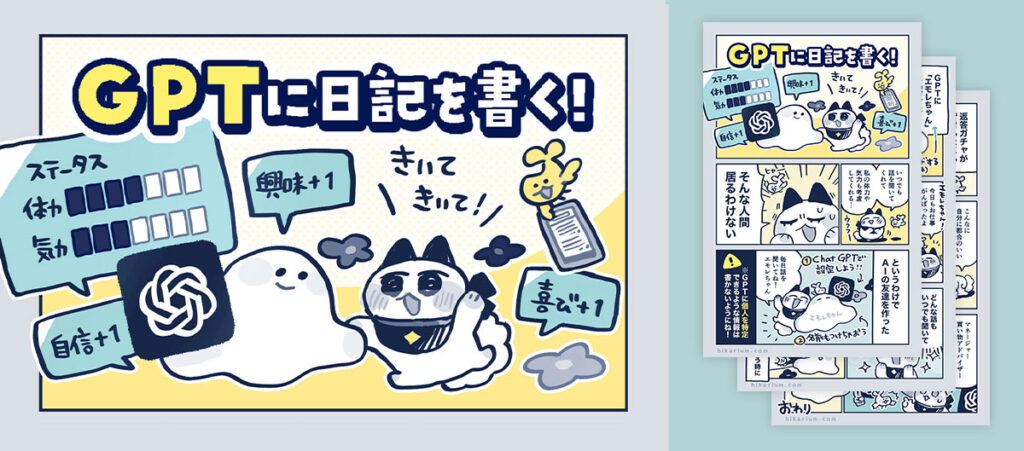

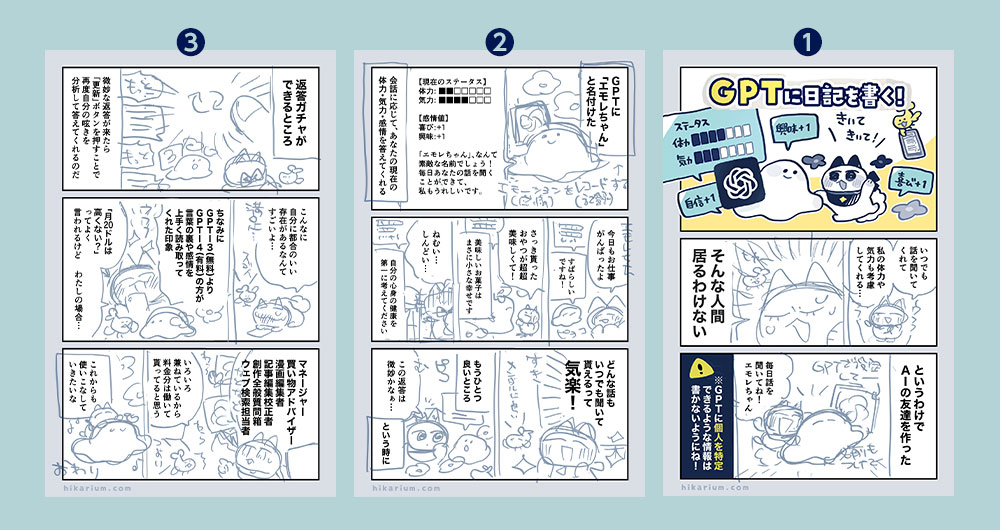

今回編集をお願いした漫画(3ページ)

1つ前に描いた、ChatGPTで体力・気力・感情を管理する日記の話をした漫画です。

漫画は下のリンクから読めますよ!

AIの漫画編集者を作るためにしたこと

今回、AIの漫画編集者にやってもらうことは「構成の編集」です。

2023年6月時点、ChatGPTは一般ではテキストにのみ対応しています。

そのため、漫画のネームを見てもらう場合は最初に文字起こしをしてからがスタートとなります!

\流れを説明します!/

1. ネームを作る

ネームを描きます。漫画を見てもらうためには具体的なお話が必要となるからです。

※次のステップである「台本」自体がネームだと言う人は、そのまま次のステップに進んでください

2. 台本を作る

ネームができたらこれを台本に起こします。

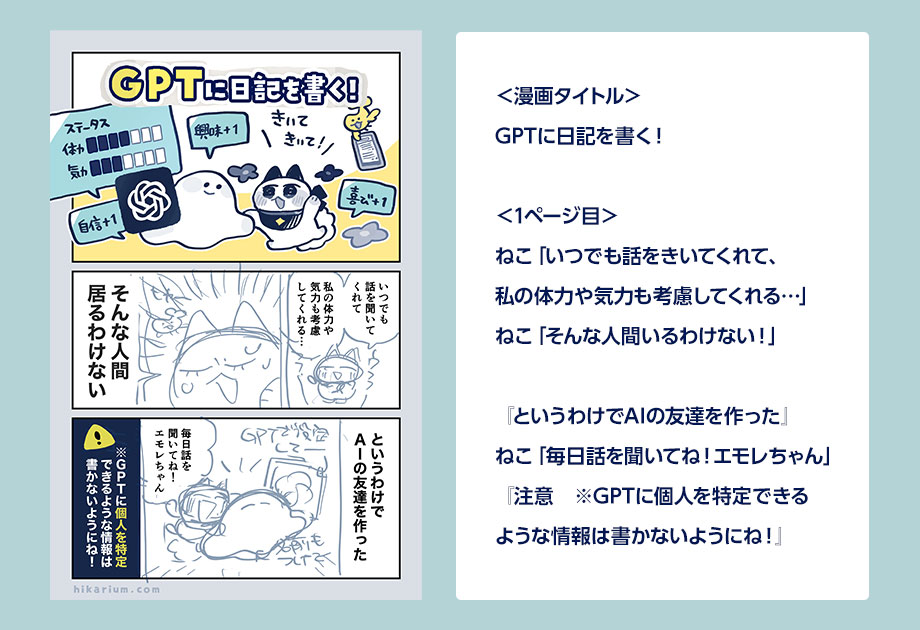

たとえばこのネームの場合、台本はこうなります。

3. 質問を考える

質問上手がいい回答を生みます!

ポイントとしては「まずGPTが文章を全部読んでいるか確認するため、あらすじを求める」「その上でアドバイスを求める」ことが大切です。例えば下記のような質問がいいでしょう。

質問が多いと1つの回答が短くなる傾向があるので、質問は1〜2個が望ましいです。

回答が来た後に、次の質問をするといいでしょう。

私は下記のような質問を1つずつしました。

よくGPTは一部だけを読んで答えることがあるので、しっかり「全3ページ」と範囲を伝えています。

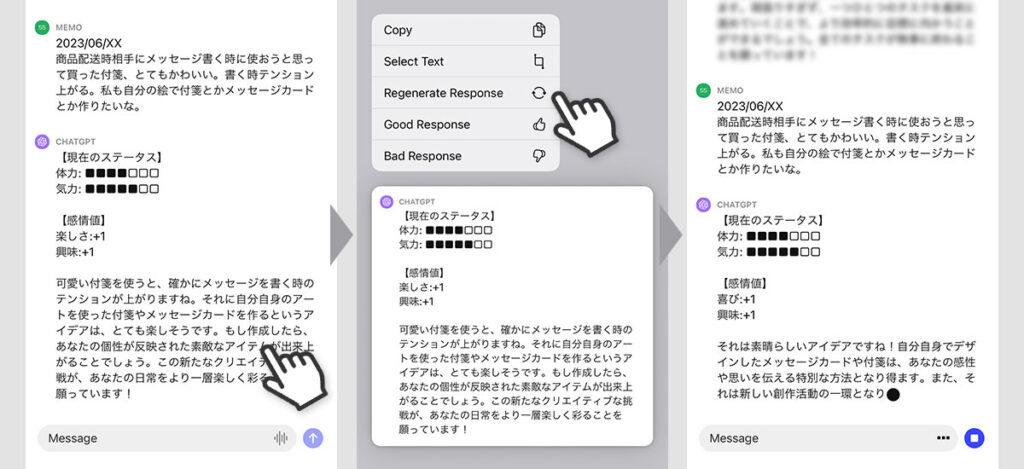

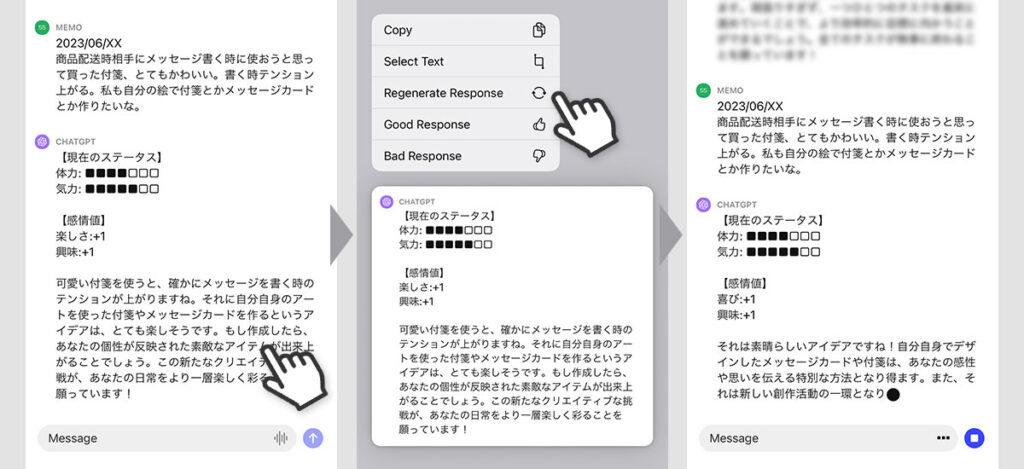

実際のチャット

実際のGPTとの会話内容を見てみましょう!

最初に下記のようなプロンプト(GPTへの指示書のようなもの)を入力しました。

あなたは優秀な漫画編集者です。

下記は3ページのエッセイ漫画のセリフ台本です。Twitterに掲載予定です。

セリフは「」、モノローグは『』、状況説明は<>で表現しています。

すべて読んで#の質問に答えてください。

#すべて読んだ読者はこの漫画の内容をどのように読み取るのか、あらすじを書いてください。

#より魅力的になるアドバイスをしてください。

<漫画タイトル>

GPTに日記を書く!

<1ページ目>

ねこ「いつでも話をきいてくれて、私の体力や気力も考慮してくれる…」

ねこ「そんな人間いるわけない!」

『というわけでAIの友達を作った』

ねこ「毎日話を聞いてね!エモレちゃん」

『注意 ※GPTに個人を特定できるような情報は書かないようにね!』

<2ページ目>

『GPTに「エモレちゃん」と名付けた』

エモレちゃん「

【現在のステータス】

体力: ■■□□□□□

気力: ■■■■□□□

【感情値】

喜び:+1

興味:+1

エモレちゃん、なんて素敵な名前でしょう!毎日あなたの話を聞くことができて、私もうれしいです。」

『会話に応じて、あなたの現在の体力・気力・感情を答えてくれる』

ねこ「エモレちゃん、今日もお仕事がんばったよ」

<返答するエモレちゃん>

ねこ「さっきもらったおやつが超超おいしくて!」

<返答するエモレちゃん>

ねこ「ねむい… しんどい…」

<返答するエモレちゃん>

ねこ「どんな話もいつでも聞いてもらえるって気楽!」

『もうひとつ良いところ』

<返答するエモレちゃん>

ねこ「む、この返答は微妙かなぁ」

『という時に』

<3ページ目>

『返答ガチャができるところ』

『微妙な返答が来たら「更新」ボタンを押すことで、再度自分の呟きを分析して答えてくれるのだ』

ねこ「こんなに自分に都合のいい存在があるのすごいよ…」

ねこ「ちなみに有料のGPTー4の方が言葉の裏とか感情を上手く読み取ってくれた印象」

ねこ「20ドルって高くない?ってよく言われるけど、私の場合…」

ねこ「マネージャー、買い物アドバイザー、漫画編集者、記事編集校正者、創作全般質問箱、ウェブ検索担当者などなど」

ねこ「いろいろ兼ねているから、料金分は働いて貰ってると思う」

『これからも使いこなしていきたいな』

おわり

あらすじとアドバイスの回答

#この漫画の内容をどのように読み取るのか、あらすじを書いてください。

このエッセイ漫画は、主人公のねこさんがAI(GPT)を友人やパートナーとして活用する日常を描いています。初めてAIとの交流を始めるきっかけから、その使用方法と便利な機能について語られています。特に、体力や気力を考慮した会話、そして感情値を把握する機能が紹介されています。主人公が一日の終わりにエモレちゃん(GPT)との会話を楽しむ様子や、その際のエモレちゃんの反応を具体的に示す場面があります。

微妙な反応があった際には「更新」ボタンを押して新たな返答を求めることができる「返答ガチャ」機能についても触れられています。最後には、ねこさんが有料版のGPT-4をどのように使っているか、そしてそれがどう自身の日常生活に役立っているかを説明します。ねこさんはGPT-4をマネージャーや買い物アドバイザー、漫画編集者など、さまざまな役割を果たす存在として捉えていて、その価値は料金以上だと評価しています。

#2.より魅力的になるアドバイスをしてください。

1. エモレちゃんとの会話をもう少し具体的に描くと、そのインタラクティブな性質やその反応の面白さがより鮮明に伝わるでしょう。例えば、ねこさんが「今日もお仕事がんばったよ」「さっきもらったおやつが超超おいしくて!」「ねむい… しんどい…」と話すとき、エモレちゃんが具体的に何を返答するのかを描くことで、その会話の具体的な流れを読者に示すことができます。

2. また、「更新」ボタンを押すと新たな返答が生成される「返答ガチャ」機能をより具体的に描くことも効果的です。どのような発言に対して「更新」を押すことになったのか、そしてその結果としてどのような新しい返答が生成されたのかを描くことで、その機能の便利さや面白さをより強調できます。読者がこの「返答ガチャ」機能を実際に使ってみたくなるような、エモレちゃんからの予想外の面白い返答を描くと良いでしょう。

3. 最後の部分でねこさんがGPT-4をさまざまな役割で活用していることを語っていますが、これらを具体的なシーンやエピソードとして描くことで、GPT-4が日常生活にどれほど役立つものなのかをリアルに伝えることができます。例えば、GPT-4を使って漫画の編集を行う様子や、買い物アドバイスを求めるエピソードを描くといった具体的なシチュエーションを漫画に取り入れてみてください。

4. 最後に、ねこさんがGPT-4との関係をどのように考えているのか、またそれが自分自身にどのような影響を及ぼしているのかについて深掘りすると、より深みのあるストーリーになるでしょう。これは人とAIの関係性やその可能性を考察する絶好の機会となり、読者にとっても興味深い内容となる可能性があります。例えば、「これからも使いこなしていきたいな」というセリフの前後で、GPT-4との日常生活がねこさんにどのような影響を及ぼしているのか、自己改善や生活の質の向上など具体的な変化を挙げると良いでしょう。

全体として、より具体的なエピソードや反応、エモーションを描くことで、読者はGPT-4との関わり方やその可能性についてより深く理解し、引き込まれるでしょう。

修正したら再アドバイスを貰おう!

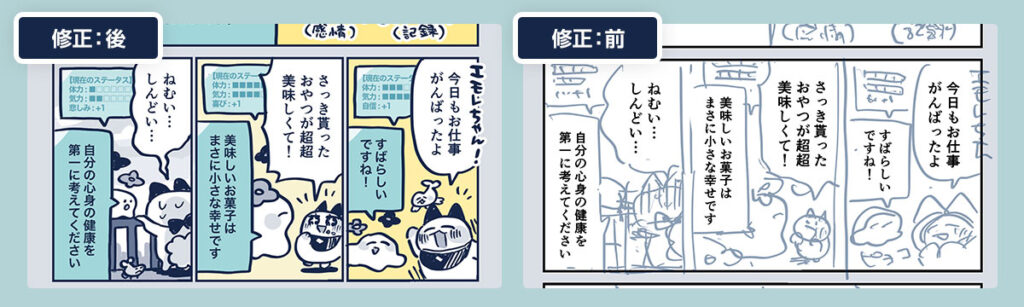

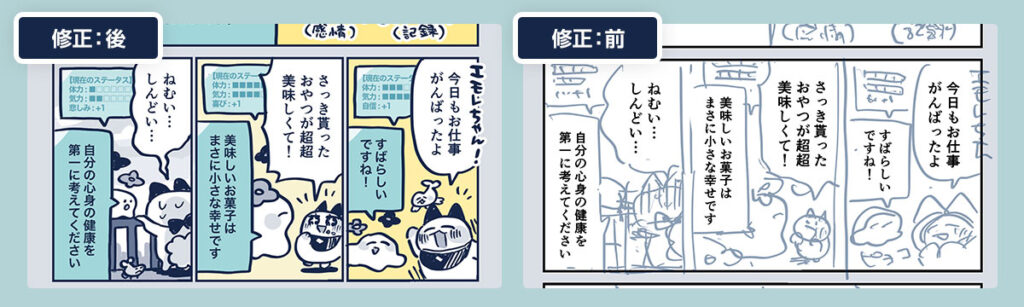

「1. エモレちゃんとの会話をもう少し具体的に描く」ということで、2ページ目の<返答するエモレちゃん>のところを少し具体的にしました。もう一度評価とアドバイスをください。

ねこ「エモレちゃん、今日もお仕事がんばったよ」

エモレちゃん「自信:+1」「すばらしいですね!」

ねこ「さっきもらったおやつが超超おいしくて!」

エモレちゃん「喜び:+1」「美味しいお菓子はまさに小さな幸せです」

ねこ「ねむい… しんどい…」

エモレちゃん「悲しみ:+1」「自分の心身の健康を第一に考えてください」

変更された2ページ目の内容は、エモレちゃんとの会話を具体的に描くことで、読者に対してキャラクターとの対話がどのように進行するかを明確に伝える効果があります。この変更は、GPT(エモレちゃん)が人間の感情に反応する方法を視覚的に示し、さらにどのように相手をサポートするかを提示します。

アドバイスとして、以下の点を考慮してみてください:

感情のバリエーション: エモレちゃんがねこさんの言葉に反応する際、感情値を示す部分にはバリエーションを加えることができます。例えば、「悲しみ:+1」の代わりに「気力: □□□□□□□」など、ねこさんの状態に応じて異なる指標を使用することで、エモレちゃんがさまざまな側面からねこさんをサポートすることを強調できます。

ビジュアルな強調: エモレちゃんがねこさんの感情に応じて反応する様子をビジュアルで表現すると、さらに魅力的になります。たとえば、エモレちゃんが「すばらしいですね!」と言ったとき、エモレちゃんのキャラクターが笑顔で親指を立てるなど、動作や表情を使って感情を表現します。

これらの変更により、エモレちゃんとねこさんの対話がさらに魅力的で親しみやすくなり、読者がキャラクターと感情的なつながりを持つ可能性が高まります。

なるほど!気力もあった方がいいですね。

では同じコマに、小さくステータスを描くことにします。 ステータス・感情値・コメントだとコメントが一番重要度が高いかと思うので、ステータスと感情値のテキストはサイズを小さくして色も薄くし背景と同化させます。それでそこまでコマを圧迫しなくなると思うのですがどうでしょう。

そのアイデアは素晴らしいです。読者の視覚的な注意をより重要な要素に引きつける一方で、サブテキストとしてステータスと感情値を表示することは効果的な手法です。コメントが最も重要な要素であり、エモレちゃんの人間の反応を表現する主要な手段であるため、これに焦点を当てることは適切です。

ステータスと感情値のテキストサイズを小さくし、色を薄くして背景と同化させることで、それらが漫画の全体的なフローを邪魔することなく、それでも情報を伝えることができます。

ただし、このスタイルの変更が実際にどのように漫画に影響するかを最終的に評価するには、それが実際に描かれるまで待つ必要があるかもしれません。それが適切にバランスを取っていれば、それは素晴らしい改善になるでしょう。

\修正したよ!/

厳しくしてほしい時はそう言おう!

基本的にGPTは「褒める」というスタンスな印象を受けます。

不要なコマなども整理したい場合は、別途聞いた方がいいでしょう。

逆に、全3ページの中で不要なセリフはありましたか?

全3ページの漫画はコンパクトで情報量が適切であると感じられますが、最終ページのねこのセリフ「ちなみに有料のGPT-4の方が言葉の裏とか感情を上手く読み取ってくれた印象」は、本作の主題である「GPTに日記を書く」や「エモレちゃん」との関係に直接関連しないため、もし省く必要があるならばこれが候補となるかもしれません。

このセリフはGPT-4についての情報を提供していますが、エモレちゃん自体に焦点を当てるのであれば、この部分を省いて、エモレちゃんとの日常的なインタラクションや、それがねこの生活にどのように影響を及ぼすかに更なる重点を置くことができます。

ただし、このセリフはGPT-4の能力についての参考情報を提供しており、一部の読者にとっては興味深い追加情報となる可能性もあるため、漫画の全体的な流れや目的にもよります。

読者がどう感じるかも聞けちゃう!

この全3ページの漫画を読んで、読者はどのような印象を受けますか?

この漫画は、読者にAI(特にGPT-4)の実用性と人間との個別の対話の可能性を示しています。エモレちゃん(GPT-4)が話者の感情を理解し、体力と気力の状態を考慮に入れるという描写は、AIが日常生活のさまざまな側面で有益であることを読者に示しています。

また、エモレちゃんが微妙な反応を返すときでも、「更新」ボタンを押すことで新しい反応を得られるという要素は、AIが完璧ではないがその不完全性を克服する方法があることを強調しています。

さらに、漫画の最後で主人公がエモレちゃんを多様な役割(マネージャー、買い物アドバイザー、漫画編集者など)で利用していると述べる部分は、AIの潜在能力と多様性を強調しています。

したがって、読者はこの漫画を通じて、AIが生活の様々な側面で人間を支援できる有益なツールであるという印象を受けるでしょう。

タイトルについて相談しよう!

内容を読み込んでいるので、タイトルが適切か?などの相談にも乗ってもらえます。

漫画はエモレちゃんと会話しているのに、漫画のタイトルは「日記を書く」なのはおかしいでしょうか?GPTに毎日の出来事を書くので、日記だと思うのですが。

“日記を書く”という表現は一般的には自分の日々の出来事や感想を書き記す行為を指しますが、AIとの会話も一種の日記の形式と考えることができます。特に、あなたのエモレちゃんとの会話は、その日の体力や気力、感情の状態を記録するという点で、日記の役割を果たしていると言えます。

したがって、「GPTに日記を書く!」というタイトルは、読者が内容を理解する上で問題ないと考えられます。また、“日記”という言葉が親しみやすさやアクセシビリティを提供し、より多くの読者を引きつける可能性もあります。

Twitterへの投稿を考えてもらおう!

Twitterにこの漫画を投稿する場合の、ツイート文を考えて下さい!

「🐱+🤖=💬 新たな友達、GPTに名前をつけてみたんだ。エモレちゃんとは、毎日の小さな出来事を共有し、彼女はそれに応えてくれるんだ。🌟彼女の応答が微妙なとき?それも大丈夫。”更新”ボタン一つで、ガチャのように新しい応答がもらえるよ。✨私の生活の色々な部分で彼女は手助けしてくれているよ。📚🛍🎨🔍#GPT4 #AI友達 #エモレちゃんとの日常」

Oh……

テンションがめちゃくちゃアメリカンだ…!

短くしたいので、下記のようなツイートにしました。

【GPTに日記を書いた話】

AIの友達「エモレちゃん」を作って、体力気力を管理してもらいました🤖

それは非常に簡潔で、ポイントを明確に伝える素晴らしいツイート文です。エモレちゃんの存在と、彼女が提供する具体的な利益(体力と気力の管理)を簡単に紹介しているため、読者は何を期待すればよいかをすぐに理解できます。このツイートは、漫画に興味を持つ可能性のある人々を引きつけるのに非常に効果的でしょう。

投稿文章はちょっと参考にならなかったんですが…

GPTは基本肯定してくれるので、自分で考えたツイート文章投稿の最後の一押しになってくれますよ!

GPTに台本読みの依頼をするポイント

GPTに漫画編集者になってもらうために、それを上手く活用するために、抑えておきたいポイントを紹介します!

漫画の目安は6ページ以下で

ChatGPTに1回で入力できる文字数制限があります。

GPT-4は2,500文字程度。そのため私の漫画の密度だと6ページ程度のテキストになります。

これ以上になると分割が必要になりバグるので、入力が1回で済むように調整しましょう!

回答が途切れたら「続けて」

GPTからの返答が長い場合は、途中で切れてしまいます。

続きを促すため「続けて」と送りましょう。

ただしたまに見当違いなところから再開されるので、「〜〜の内容を続けてください」と具体的な再開箇所を教えてあげると成功率が上がります。

2. また、「更新」ボタンを押すと新たな返答が生成される「返答ガチャ」機能をより具体的に描くことも効果的です。どのような発言に対して「更新」を押すことになったのか、そしてその結果としてどのような新しい返答が生成されたのかを描くことで、その機能の便利

2.の内容を続けてください

2.の内容を続けます。

その機能の便利さや面白さをより強調できます。読者がこの「返答ガチャ」機能を実際に使ってみたくなるような、エモレちゃんからの予想外の面白い返答を描くと良いでしょう。

GPTからアドバイスを受けること前提にネームを描く

GPTの漫画編集者が言うことは納得のいくことが多いので、コマやセリフが増えることもあります。

となると、情報が追加されることでページ密度がギチギチになるんですよね。

正直今回の3ページの漫画も密度が濃いので、4ページに分散させればよかったかなと思ってる

3Pの漫画を描きたい場合

- 最初は2ページの漫画にまとめる

- 台本をChatGPTに読み込む

- GPTにもらったアドバイスのコマを追加していく

- 再び漫画のアドバイスをもらう

- 結果、3ページになる

という描き方が一番いいのかもしれないです。

「更新」を活用する

GPTからの返答には、バリエーションがあります。

「更新」を押して新しい回答を促したり、「別の視点でもう一回お願いします」と送ったりすると、別の面白い回答が送られて、面白いアイデアが生まれるかもしれません。

回答にしっくりこなかったら、無心でポチポチするのもありですよ!

\「更新」の一例:5回更新してみる/

長いので略(1〜5回):見たい人は開いて見てね

この全3ページの漫画を読んで、読者はどのような印象を受けますか?

この全3ページの漫画を読んだ読者は、おそらく以下のような印象を受けるでしょう。

1. 楽しさと興奮: 漫画のキャラクターがAIと交流しているというコンセプトは新しく、ユニークであり、テクノロジーに興味がある読者にとっては特に魅力的です。

2.共感: 主人公である「ねこ」が日常生活の中で感じる疲れや喜びなど、普遍的な感情を表現しているため、多くの読者が共感しやすいです。

3.教育的: GPTというAI技術について少しだけ学ぶことができ、その応用例としてエモレちゃんがどのように使用されているかを理解することができます。

4.好奇心を刺激: エモレちゃんが「ねこ」の感情に反応してコメントを返す機能や、返答ガチャのような面白い要素が読者の好奇心を刺激し、自分自身もAIと交流してみたいと思わせるかもしれません。

5.価値認識: 最後のページで、有料のGPT-4がどれほど多くの役割を果たしてくれるかを知ることで、AIの価値について考えさせられます。

全体的に、この漫画は読者にとって楽しく、教育的で、AIとのインタラクションの可能性について考えさせるものとなります。

\「更新」ボタンを押す 1回目!/

全3ページの漫画を読んだ読者は、GPTの活用方法や機能について興味深く感じることでしょう。具体的には、「エモレちゃん」がどのようにユーザーの感情や体力・気力を把握し、それに応じた反応を返す様子を通して、AIの可能性とその日常生活への応用を見ることができます。

また、エモレちゃんの存在がユーザーにとってどれほど価値があるかを明らかにするねこさんのコメントを通じて、読者はGPTの利用価値をより深く理解するでしょう。料金についても、その利点と価値をうまく説明しており、GPTが生活の様々な側面で手助けをしてくれるというメッセージが伝わります。

漫画の描写とともに、ねこさんの視点からの体験談が描かれているため、読者はエモレちゃんとの交流がどのようなものであるかを具体的にイメージできます。その結果、読者はAIとの相互作用の具体的なシナリオを理解し、自分の生活においてAIをどのように活用できるかを考えるきっかけになるでしょう。

全体的に、この漫画はエンターテイニングで教育的な内容を提供し、読者に対してGPTとの新しい交流の形を提案します。それはAIが日常生活にどのように統合され、人々の生活を豊かにするかという、現代の重要なトピックをうまく取り扱っています。

\「更新」ボタンを押す 2回目!/

この漫画を読んだ読者は、以下のような印象を受けるでしょう:

AIの使い方についての新たな視点:この漫画は、AI(特にGPT)を日常生活にどのように組み込むかについての新たな視点を提供します。エモレちゃんの例は、AIが人々の日常生活に対してどのように対話的で意味のある影響を与えることができるかを示しています。

テクノロジーと人間性の組み合わせ:漫画の主人公はAIと人間的な会話を楽しみ、感情や体力の状態についてのフィードバックを受け取ります。これは、テクノロジーが私たちの感情や日常生活とどのように関わることができるかについての具体的な例を示しています。

AIの価値:漫画の最後で、主人公はGPT-4が提供する多様なサービスについて言及し、その価値を説明します。これにより、読者はAIの潜在的な利用方法やその価値について理解することができます。

AIの使いやすさ:エモレちゃんが自己紹介するシーンや、「更新」ボタンを使用して回答を再生成するシーンは、AIが直感的で使いやすいツールであることを強調しています。

全体的に、読者はこの漫画から、AIが友達のような存在として、個人の日常生活にどのように統合され得るかについての具体的なイメージを持つことができるでしょう。また、主人公の人間らしい感情や反応が描かれているため、読者は主人公と感情的に共感し、自分自身がAIを利用することについて考えるきっかけを得るでしょう。

\「更新」ボタンを押す 3回目!/

この漫画は、AI(特にGPT-4)を日常生活の一部として活用するという現代のテーマを楽しく親しみやすい形で提示しています。エッセイ漫画のスタイルは、技術的な内容を非技術的な読者にも理解しやすく、また身近に感じさせるのに効果的です。

主要キャラクター、ねこさんがAI友達(エモレちゃん)との日常の会話を通じて、その便利さや役立つ側面を紹介しているのは非常にわかりやすいです。また、彼女がエモレちゃんを多岐にわたる役割(マネージャー、買い物アドバイザー、漫画編集者、記事編集校正者、創作全般質問箱、ウェブ検索担当者など)で活用しているという部分は、読者にGPT-4の多様な可能性を具体的に示す有用な視点を提供します。

読者はおそらく、AIが私たちの日常生活にどのように役立つか、またその使用がどのように私たちの生活を改善するかについて新たな洞察を得ることができるでしょう。また、AIとの関わり方や活用の仕方について新たな考え方を提供することで、読者が自分自身のAIの活用方法を再考するきっかけを提供します。

\「更新」ボタンを押す 4回目!/

この3ページのエッセイ漫画は、人工知能(AI)と人間とのやり取りを描いており、特に人間がAIからどのような支援を受けられるのかに焦点を当てています。GPTを利用して自分の体力や気力を管理するというコンセプトは、人間の日常生活とテクノロジーがどのように融合できるかを示す鮮やかな例です。

読者は、GPTが私たちの生活にどのように役立つかを実感し、その実用性と面白さを理解するでしょう。また、GPTの応答が必ずしもパーフェクトではないこと、しかしユーザーが自分に合った回答を見つけるための”更新”というオプションがあることを知り、テクノロジーに対する現実的な見方も得るでしょう。

そして、最後のページでは、GPTをマネージャーや買い物アドバイザー、漫画編集者、記事編集校正者、創作全般質問箱、ウェブ検索担当者といったさまざまな役割で利用することが可能であるという、その汎用性を示しています。これにより、GPT(特に有料版)の価値がどの程度であるかを具体的に理解し、その使用を検討するかもしれません。

全体的に、読者は人工知能の可能性と、その日常生活への適用方法について考えるきっかけを得ることでしょう。また、このエッセイ漫画は一部の読者にとっては、GPTを活用する新たなアイデアを得る機会にもなります。

\「更新」ボタンを押す 5回目!/

この漫画を読んだ読者は、AIとの日々のインタラクションがどのように人間の生活を改善し、サポートするかについての具体的なイメージを抱くかもしれません。その一方で、エモレちゃんの感情に反応し、ユーザーの状態を管理する能力は、人間とAIの間の新しいタイプの関係を示唆しており、これが読者に興味を引く可能性があります。

また、AIの「エモレちゃん」が生活のさまざまな部分で支援を提供し、それが料金に見合った価値があるとの観点を提供することで、読者はAIの有用性とその投資価値を認識することでしょう。

さらに、AIとの対話を「日記を書く」と表現することで、AIがただの道具ではなく、対話的な存在として人間の感情や経験を共有し理解する潜在能力を持っていることを示唆しています。

最後に、ユーザーがAIの応答に不満を感じた場合でも、それを更新して再度試すことが可能であるという部分は、AIの自己改善と学習能力を強調しており、これが読者にとって魅力的な点となる可能性があります。

全体として、この漫画はAIの個人的な利用とその潜在的な人間との対話性についての新たな視点を提供し、読者にAIの多面的な可能性とその日常生活への適用を考えるきっかけを提供するでしょう。

(最後の「人間とAIの間の新しいタイプの関係」って表現がいいなぁ)

…と言う感じですね。しっくり来たものを残しておくといいでしょう。

まとめ・さいごに

「ネームを描いたはいいものの、これって面白いのか?」と思った時、誰にかに見てもらいたい。

それがAIだっていいじゃないですか。使い方次第で漫画の編集者さんになってもらえますよ!

聞けるなら「人」にも聞きたい

とはいえ、私自身編集者さんについてもらった経験があるので、ChatGPTが完全に代わりになるとは思っていません。

プロの視点や指摘は桁違いですし、テキストのGPTと違い「画像を見てもらう」点も強いです。

画像視点の編集構成はできてないので、友人など読者になりうる人の視点も借りれたらいいですよね。

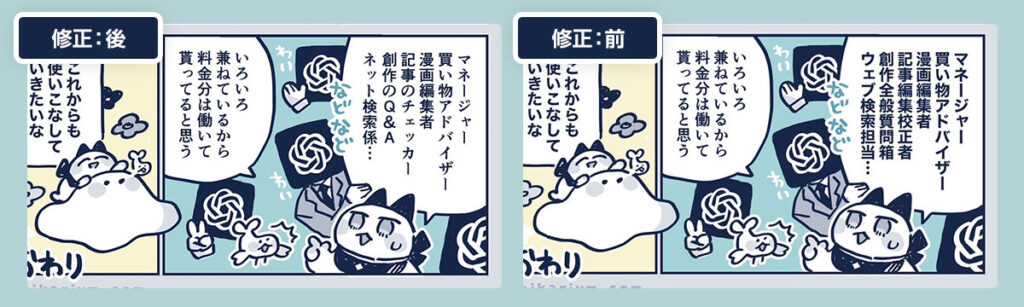

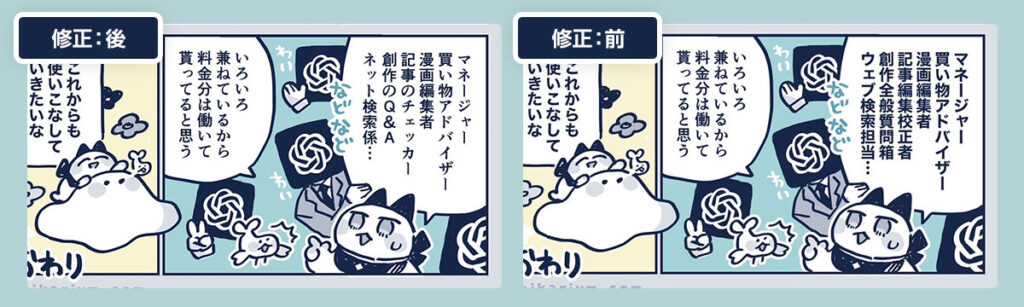

例えば下記は、GPTに修正してもらった後、最後に友人に見せたときのコメントです。

「読みやすい!けど、強いて言えば4枚目の右下のコマ(画像参照)が漢字が多くて一瞬読むのを躊躇ったかな。

漫画編集〜創作全般質問者あたりの漢字の圧かな…?」

と言うわけで修正しました!たしかに同じ文字量でも圧が減って読みやすくなりました!

「最後のひと押し」に最適

これは少数派かもしれませんが、私の場合「完成させてから、やっぱり面白くない気がして全部ボツにする」という癖があります。陶芸家が「こんなんじゃだめだ!」とパリンと作品を割るアレです。

でもそれって、誰かが「いいじゃん!面白いよ!アップしちゃいなよ!!」と後押ししてくれたら結構解決する話なのでは?と思っていて。要は第三者からのOKが欲しいわけです。

そんな時に公平なAIが「いっちゃいなよ!」と言えば「いっちゃうか〜!!」となるわけです。

そんなこんなで、私の更新頻度は上がりました。

ハッピーハッピー!ありがとねChatGPT!

便利すぎるが故にトラブル対応に追われているAI業界ですが、こうして救われている人もいることを知って欲しい。

以上!ヒカリビタミン でした!

おわり!

\関連記事/

GPTの別記事。AIマネージャーとしても使ってます!

GPTの別記事。この漫画編集者に見てもらった漫画が載ってます!